2025黑面琵鷺全球同步普查成果

黑面琵鷺全球同步普查為長期監測全球黑面琵鷺度冬族群的趨勢與狀態,每年一月期間定期舉行,由香港觀鳥會發起,串聯東亞與東南亞各地同部進行調查,涵蓋台灣、南韓、日本、中國、香港、澳門、越南、泰國、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等。台灣是黑面琵鷺最主要的度冬棲地,由中華鳥會聯繫全台各縣市的鳥會調查員協力完成同步普查的工作,每年定期公告成果。

黑面琵鷺/呂翊維 攝

黑面琵鷺/呂翊維 攝

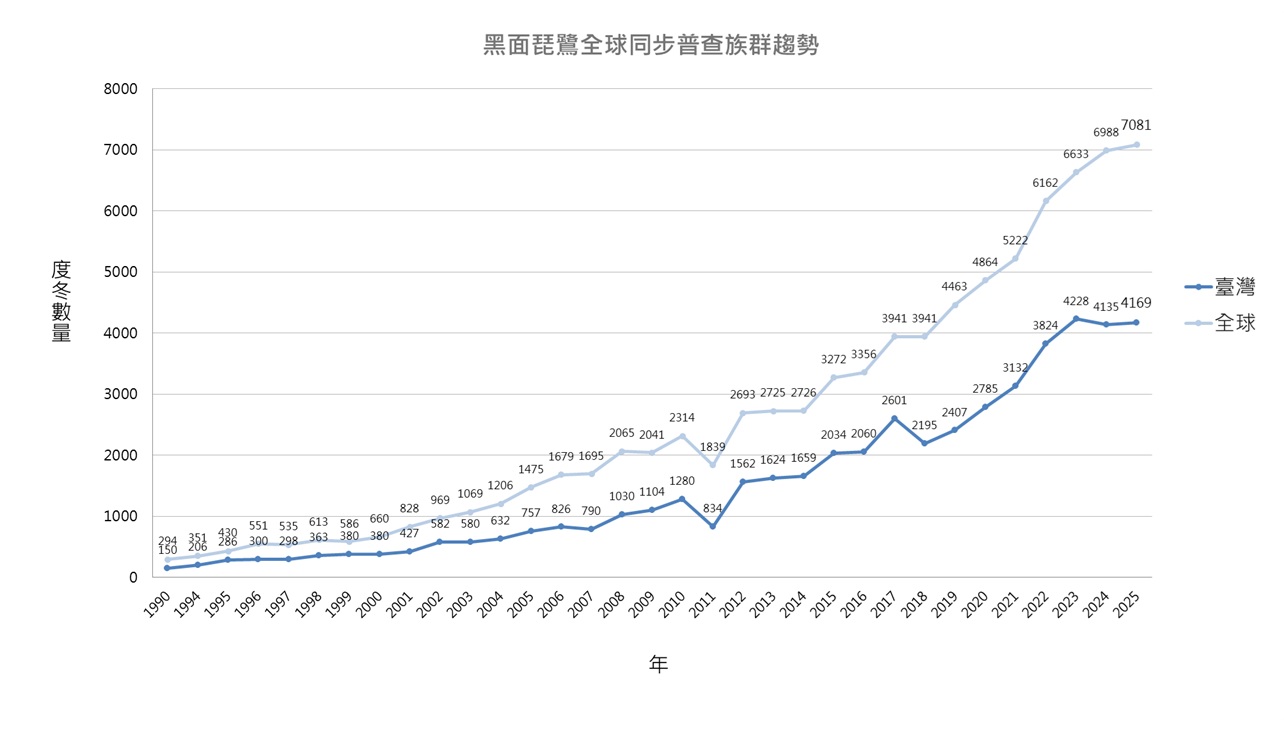

「2025年黑面琵鷺全球同步普查」結果於今年4月初出爐,全球黑面琵鷺數量達到7,081隻,首次突破七千大關。臺灣則記錄到4,169隻,較去年微幅增加34隻,數量維持穩定。主辦單位香港觀鳥會指出,今年全球族群的增長趨勢已明顯減緩,可能接近飽和瓶頸。此現象與近年臺灣的普查結果相符,凸顯了棲地保育工作刻不容緩,需要持續關注。

全球普查概況:總數創新高,增長趨緩

「黑面琵鷺全球同步普查」由香港觀鳥會主辦,固定於每年1月期間,協調東亞澳遷徙線 (East Asian-Australasian Flyway, EAAF) 上的各國同步進行。今年的普查作業於1月18日至19日舉行。臺灣的調查工作主要由中華民國野鳥學會統籌,協同全臺各地合作單位及上百位調查者共同完成,並透過農業部林業及自然保育署的「國土生態保育綠色網絡建置計畫」,提供經費上的支持。

根據香港觀鳥會公布的數據,本次全球普查共記錄到7,081隻黑面琵鷺,創下歷史新高。其中,臺灣記錄到4,169隻,佔全球總數的58.9%,穩居最重要的度冬棲地。其他主要度冬地包括:中國大陸1,671隻(23.6%)、日本716隻(10.1%)、香港及深圳328隻(后海灣)(4.6%)、越南112隻(1.6%)、南韓52隻(0.7%)、菲律賓17隻(0.2%)以及澳門16隻(0.2%)。

與去年相比,全球各主要度冬區的數量增減幅度不大,整體僅微幅增加93隻。香港觀鳥會特別指出,全球族群的成長趨勢已明顯趨緩。臺灣雖增加了34隻,但總數未超過2023年的4,288隻紀錄,近三年來的數量呈現停滯狀態。

台南數量增加,各地數量波動明顯

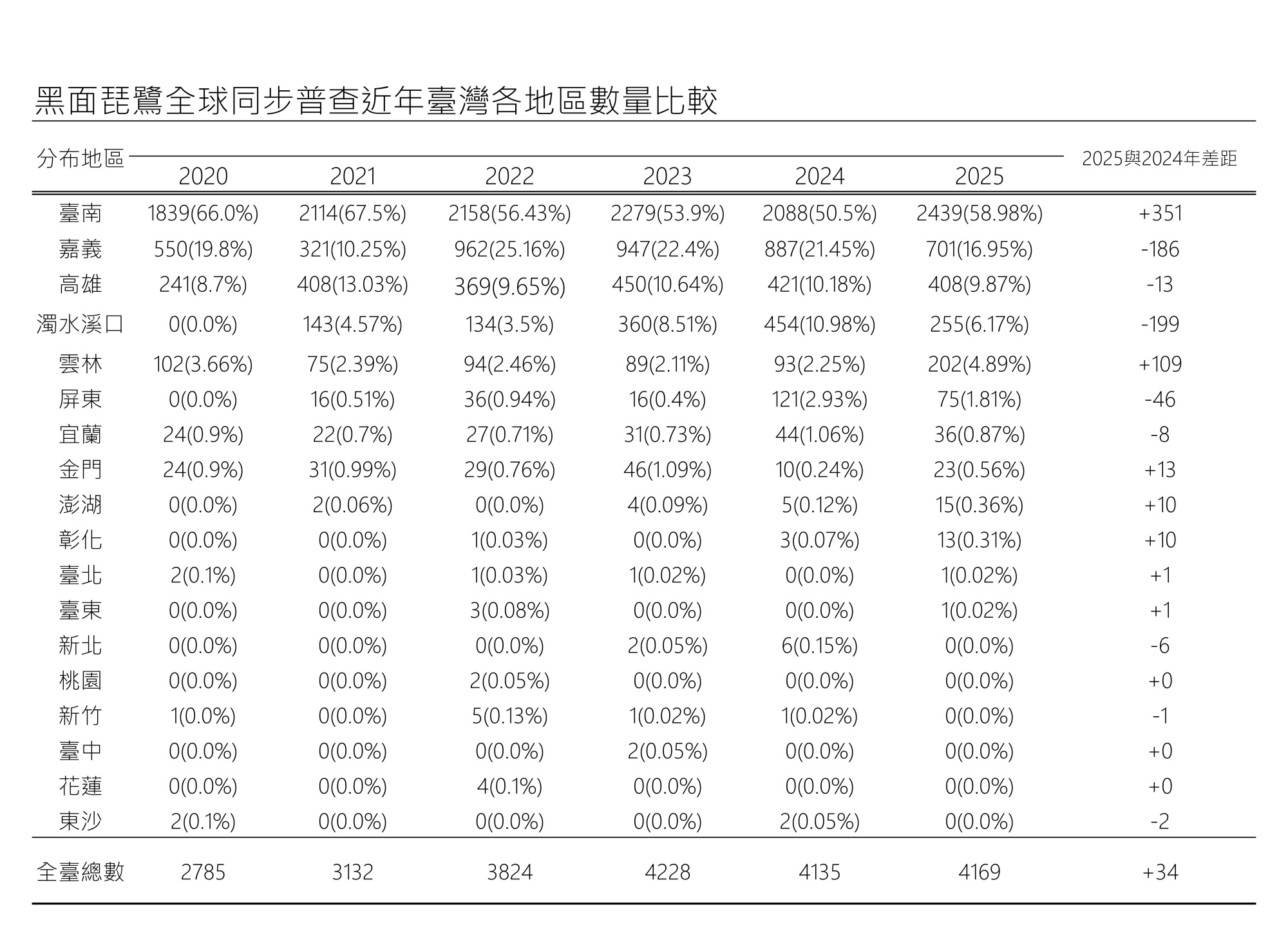

在臺灣,超過九成的黑面琵鷺度冬族群集中於西南沿海地區。各縣市數量(由多至少)依序為:臺南市2,439隻、嘉義縣701隻、高雄市408隻、濁水溪口(彰化與雲林交界)255隻、雲林縣202隻、屏東縣75隻、宜蘭縣36隻、金門縣23隻、澎湖縣15隻、彰化縣13隻、臺北市1隻及臺東縣1隻,共計11個縣市有記錄。

與去年相比,今年臺南市增加了351隻、雲林縣增加109隻;而濁水溪口則減少199隻、嘉義縣減少186隻、屏東縣減少46隻、高雄市減少15隻。雖然近年臺灣黑面琵鷺的總數量變動不多,但各地的數量比例卻有明顯的波動。這可能反映了黑面琵鷺會依據覓食條件而移動,而每年普查當下的環境狀況不同,也導致觀察到的分布情況隨之改變。

值得注意的是,過去較少記錄到黑面琵鷺度冬的彰化縣與澎湖縣,在近年的普查中開始有穩定紀錄。此外,根據eBird鳥類資料庫的公開數據,在普查的期間外也有觀察到穩定族群,顯示黑面琵鷺在臺灣的度冬範圍有持續擴張的趨勢。

棲地挑戰嚴峻:面積縮減與品質隱憂

根據農業部生物多樣性研究所最新出版的「2024臺灣鳥類紅皮書名錄」,黑面琵鷺仍被列為「國家易危」(NVU) 等級,主要威脅來自於棲地的持續縮減。

儘管今年臺南市的黑面琵鷺數量回升並創下歷年普查新高,但隱憂依然存在。近年觀察發現,部分過往黑面琵鷺穩定的覓食魚塭,已逐步劃設為漁電共生光電專區,且光電板鋪設面積持續擴大,導致可供覓食的淺坪空間縮減,迫使其度冬分布範圍不斷改變。臺南市野鳥學會與台灣黑面琵鷺保育學會針對西南沿海整個度冬期的監測資料顯示,部分區域因棲地開發導致黑面琵鷺數量明顯減少,而過去數量較少的區域反而增加。這種區域間數量比例的持續變動,以及整個度冬期數據的不穩定,可能反映了目前黑面琵鷺棲地狀況的高度不確定性。

此外,棲地品質問題同樣令人擔憂。根據臺南市野鳥學會統計,在2024年10月至2025年3月的度冬期間,光是臺南地區就接獲75起黑面琵鷺救傷通報,多數疑似肉毒桿菌中毒,案例數並未較去年減緩。這顯示棲地環境品質或其他未知因素,仍持續威脅著黑面琵鷺的健康。

共同守護黑琵棲地,邁向自然正成長

聯合國《生物多樣性公約》設定了2030年達成「自然正成長」(Nature Positive) 的目標,期望扭轉當前生物多樣性流失的危機,讓自然生態從衰退走向復甦。雖然黑面琵鷺全球族群有所成長,度冬範圍也看似擴大,但其面臨的棲地縮減、品質劣化、疾病威脅等環境挑戰卻日益廣泛和複雜,整體處境仍不容樂觀。

黑面琵鷺不僅是珍貴的遷徙鳥類,更是濕地生態健康的重要指標。保護牠們的棲地,實則維護了整體生物多樣性的永續發展。面對挑戰,需要政府部門、企業界、在地社區及民間保育團體集思廣益,加強合作,共同守護現有濕地,並尋求恢復及創造更多友善的棲息環境。唯有透過更完善的國土規劃、推動對生態友善的土地利用方式、加強疾病監測與預防機制,並提升公眾的保育意識,才能確保黑面琵鷺及其賴以生存的濕地生態系得以生生不息,為實現「自然正成長」的目標貢獻臺灣的力量。

合作夥伴

感謝基隆市野鳥學會、台北市野鳥學會、桃園市野鳥學會、新竹市野鳥學會、苗栗縣自然生態學會、臺灣野鳥協會、彰化縣野鳥學會、雲林縣野鳥學會、嘉義市野鳥學會、台南市野鳥學會、台灣黑面琵鷺保育學會、台南市生態保育學會、高雄市野鳥學會、茄萣生態文化協會、屏東縣野鳥學會、宜蘭縣野鳥學會、花蓮縣野鳥學會、台東縣野鳥學會、金門縣野鳥學會、澎湖縣野鳥學會等單位協助調查。

補助單位:

農業部林業及自然保育署、台江國家公園